- 평점평점점평가없음

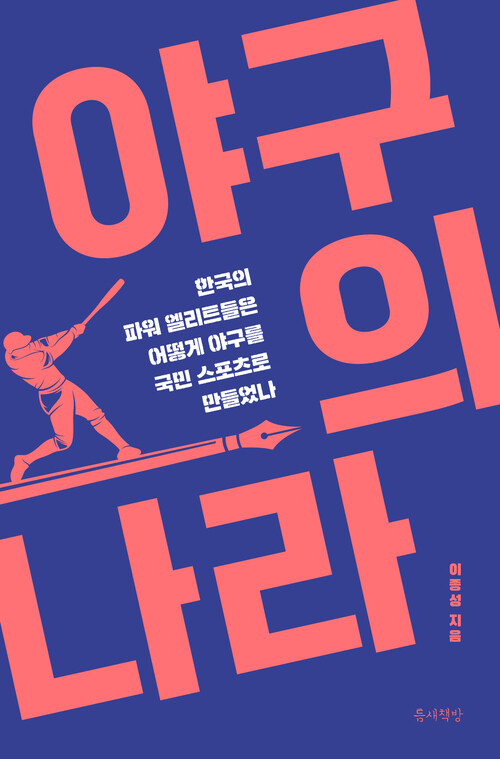

- 저자이종성 지음

- 출판사틈새책방

- 출판일2024-02-28

- 등록일2024-06-05

- 파일포맷epub

- 파일크기24 M

- 지원기기

PCPHONETABLET 프로그램 수동설치전자책 프로그램 수동설치 안내

아이폰, 아이패드, 안드로이드, 태블릿, PC

책소개

·일제 강점기 ‘귀족 스포츠’였던 야구는 어떻게 전 국민이 열광하는 스포츠가 됐을까?

·한국 스포츠사의 가장 흥미로운 미스터리를 문화사로 풀어낸 역작

·야구 명문교의 ‘학연’과 정치·경제·미디어·문화 엘리트의 결합이 건설한 야구의 나라

야구 애호가들이라면 꼭 읽어야 할 책이 출간됐다. 《야구의 나라》는 우리나라의 스포츠 역사에서 가장 흥미로운 미스터리인 “왜 야구는 축구를 제치고 최고의 인기 스포츠가 되었을까?”에 대한 해답이다. 한양대학교에서 스포츠문화사학을 연구하는 이종성 교수는 일제 강점기부터 2000년대까지 야구가 국민 스포츠가 된 과정을 추적했다.

야구가 국민 스포츠가 된 데에는 엘리트들의 학연이 절대적이었다. 일제 강점기 시절 명문교의 교기(校技)였던 야구는 질시의 대상이었다. 공 하나만 있으면 되는 축구와는 달리 비싼 장비가 필요한 야구는 귀족 스포츠였다. 게다가 일제는 야구를 통해 내선융화를 노리기도 했다. 조선에서도 고시엔 대회 예선을 열었고, 조선인 팀이 선전하면 내선융화의 증거로 치켜세우기도 했다. 그러나 그만큼 야구는 선망의 대상이기도 했다. 엘리트와 귀족을 상징하는 야구는 해방 이후에도 지역 명문교를 상징하는 스포츠가 됐다. 경기고, 경복고, 휘문고, 배재고, 경남고, 경북고, 광주일고, 전주고 같은 지역 명문들과 선린상고, 군산상고, 마산상고 같은 상업고등학교, 신일고와 충암고 같은 신흥 명문들까지 지역 명문교들은 야구를 교기로 삼아 경쟁했다. 학창 시절 야구에 열광했던 엘리트들은 모교의 야구를 지원했고, 역시 엘리트들이 장악한 언론계는 야구 대회를 열어 신문 판촉에 열을 올렸다. 1970년대 고교 야구의 흥행은 결코 우연이 아니었다.

프로 야구가 출범하는 데에도 엘리트들의 힘은 절대적이었다. 미국 유학을 경험한 야구 명문교 출신 엘리트들은 정계와 재계를 장악하고 있었다. 유럽에 뿌리를 둔 축구보다 야구가 한 발 앞서 간 이유였다. 여기에 고교 야구를 통해 발산된 지역주의가 프로 야구에 그대로 이식되면서 야구는 한국 최고의 인기 스포츠가 됐다. 이렇게 탄생한 프로 야구는 1980년대 문화의 아이콘이 되었고, 이는 다시 문화 자본이 되어 문화 엘리트들의 DNA에 새겨졌다. 이렇게 야구는 학연에서 시작해 정치, 경제, 미디어와 문화에 이르기까지 광범위한 영향력을 행사했고 이는 다시 확대 재생산되면서 한국을 야구의 나라로 만들었던 것이다.

이종성 교수의 《야구의 나라》는 스포츠가 단순히 자본이나 엔터테인먼트적인 요소만으로는 평가할 수 없는, 사회적 상호 작용의 결과물이라는 것을 보여 준다. 인도네시아의 배드민턴이나 인도의 크리켓처럼 한국이 야구의 나라가 된 데에는 역사적·문화적 배경이 녹아 있다. 다른 모든 사회 분야처럼, 스포츠 역시 여러 관점에서 바라보고 해석해야만 실체를 명확히 알 수 있다. 이런 측면에서 《야구의 나라》는 스포츠 분야를 조망하는 새로운 방법론을 제시하는 책이다.

한국 스포츠가 사회와 어떻게 관계를 맺는지 보여 주는 가장 탁월한 저작

《야구의 나라》는 단순한 질문에서 출발한 책이다. 왜 축구가 아닌, 야구가 최고 인기 스포츠가 됐을까? 2023년 현재, 프로 야구의 중계권료는 연간 760억 원이다. 그중 TV 방송사가 지불하는 중계권료는 연간 540억 원이고, 통신사와 인터넷 포털이 내는 유무선 중계권료는 220억 원이다. 축구, 농구, 배구 등 다른 프로 스포츠의 한 시즌 중계권료를 모두 합쳐도 프로 야구의 유무선 중계권료에도 미치지 못한다. 이런 압도적인 격차는 프로 야구가 대한민국 최고의 흥행 스포츠라는 것을 입증한다. 그렇다면 도대체 왜 야구가 이렇게 성공했는지에 대해 의문을 가지지 않을 수 없다. 야구는 태생적으로 국민 스포츠가 되기엔 불리했기 때문이다.

우리나라의 ‘민족’ 스포츠는 누가 뭐라고 해도 축구다. 축구는 일제 강점기 시절부터 일본을 꺾으며 민족의 자존심을 세워 주었다. 반면 야구는 일본이 만든 엘리트 학교에서 행해지던 전형적인 ‘금수저’, ‘귀족’ 스포츠였다. 조선인들이 하기엔 진입 장벽이 높았고 일본과 대결해도 승산이 거의 없었다. 그럼에도 사실 야구는 선망의 대상이었다. 식민 지배로 인한 필연적인 열등감을 보여 주는 종목이었지만 야구를 잘한다는 건 모던 보이, 엘리트로 인정받는 길이었기 때문이었다. 또한 일본인의 스포츠인 야구로 일본을 누르면 그만큼 카타르시스도 컸다. 1923년 전원 조선인으로 이루어진 휘문고보 야구 팀이 고시엔 본선 8강에까지 이르렀을 때 많은 조선인들이 관심을 가지고 휘문을 응원했던 이유였다.

해방 이후 야구는 극적인 변화를 겪는다. 미군정을 겪으면서 야구는 일본의 스포츠가 아닌 미국의 스포츠가 됐다. 이제 야구는 더 이상 눈총을 받지 않아도 됐다. 일제 강점기부터 만들어진 명문교들은 다시 야구를 통해 존재감을 알렸다. 엘리트 출신들이 주축이었던 신문사들은 앞다퉈 고교 야구 대회를 만들었다. 지역을 대표하는 명문교들의 경쟁은 볼거리가 됐고, 일자리를 찾아 서울로 올라온 ‘이주민’들에게는 향수를 달래 주었다.

엘리트와 미디어의 관심은 야구를 더욱 발전시키는 원동력이 됐다. 한국 최초로 중계권료를 받은 시합은 1963년의 아시아 야구 대회였다. 반면 축구는 미디어의 외면 속에 관심을 받지 못하고 있었다. 축구는 남북 대결 정도가 아니면 별 관심을 받지 못했지만, 야구는 학연에 기반한 엘리트와 미디어의 지원하에 이미 성공의 기초를 다지고 있었던 것이다. 여기에 정치에 지역주의가 뿌리내리면서 지역을 대표하는 고교 야구 팀과 이를 계승하는 프로 야구 팀은 지역을 대표하는 상징이 되었다. 프로 스포츠의 기본인 지역 정체성을 가장 빨리, 그리고 깊이 뿌리 내린 야구가 한국 최고의 스포츠가 된 건 이상한 일이 아니다.

한국 야구의 성장 과정은 드라마틱하다. 일본의 귀족 스포츠로 외면받다가 한국 최고의 스포츠가 되는 과정은 놀라운 역전극처럼 보인다. 하지만 그 이면에는 야구를 최고의 스포츠로 만들었던 여러 요인들이 있었다. 이 과정들을 하나씩 따라가면 우리 사회가 보인다. 야구는 단순히 스포츠가 아니라 우리 사회의 역사적 문화적 정치적 맥락이 집약된 결정체다. 《야구의 나라》는 우리가 보기 어려웠던 사회의 이면을 야구라는 맥락을 통해 보여 준다. 이 흥미로운 과정을 함께하는 독자라면 하나의 현상을 이해하기 위해 무엇을 보아야 하는지 깨닫고, 또 즐기는 눈을 가지게 될 것이다.

저자소개

어릴 적부터 야구를 하는 것보다는 TV로 야구 중계를 보고 관련 기사를 읽는 걸 좋아했다. 〈프레시안〉에서 기자로 일하는 동안 야구를 포함한 스포츠가 문화이며 한 시대를 반영하는 귀중한 타임캡슐이 될 수 있다는 생각에 스포츠 문화사를 공부했다. 영국 레스터 소재의 드몽포트대학교에서 석·박사 학위를 받고, 현재 한양대학교 스포츠산업학과 교수로 재직 중이다. 오늘도 신문과 잡지를 뒤적이며 한국의 대표적 야외 스포츠인 야구와 축구가 어떻게 한국 사회의 변화와 관련이 있었는지를 추적 중이다. 저서로는 《A History of Football in North and South Korea, c. 1910-2002: Development andDiffusion》(2016)과 《스포츠 문화사》(2014) 등이 있다. 가장 기억에 남는 논문은 이 책의 출발점이 됐던 〈1970년대 고교 야구의 전국화와 지역주의에 관한 연구〉(2017)다.목차

프롤로그

PART I. 조선 야구 엘리트의 탄생

1. 일제 강점기 야구 독해법: ‘귀족 스포츠’ 또는 ‘일본 스포츠’

2. 고시엔 대회와 조선 엘리트 동화 정책

3. 조선 엘리트의 요람 공립고등보통학교에 야구를 이식한 일본

4. 내선융화의 롤 모델 상업학교의 야구 전통

5. 친일파와 지일파의 문화 자본이 된 야구

6. ‘귀족 학교’ 휘문고보의 고시엔 8강 진출의 비밀

7. ‘기울어진 운동장’의 서글픈 현실

8. 조선 야구 엘리트의 ‘먹고사니즘’

PART II. 해방 공간을 파고든 야구

1. 야큐(やきゅう)는 어떻게 베이스볼(baseball)이 되었나?

2. ‘학원 야구’의 열기와 야구 명문교의 등장

PART III. 한국 야구의 부스터: 재일 교포 선수와 은행 야구단

1. 재일 교포 학생 야구단 방문 경기에 투영된 정치

2. 북송 사업과 재일 교포 야구 선수

3. 박정희가 1963년 야구 한일전 승리에 기뻐했던 이유

4. 상업고 동문과 은행 야구 팀의 등장

5. 아시아야구대회와 은행 팀에서 빛난 재일 교포 선수들의 공헌

PART IV. 고교 야구 황금 시대

1. 고교 야구는 명문고의 경쟁 무대

2. 공화당은 왜 영호남 친선 야구 대회를 개최했나?

3. 상업고가 만든 야구 도시 군산과 마산

4. 구도(球都) 부산과 전파 월경

5. 신문사 주최 고교 야구 대회와 패자 부활전

6. 라디오와 TV를 지배한 고교 야구 중계

PART V. 프로 야구의 원형을 제시한 해외 교포

1. 프로 야구의 초석을 놓은 재미 교포 홍윤희

2. 재벌의 야구 팀 창단을 이끈 재일 교포 신격호

PART VI. 프로 야구 시대

1. 전두환 정권과 야구 민족주의

2. 프로 야구 출범에 영향을 준 청와대 수석들

3. 재벌이 프로 야구에 뛰어든 사연

4. 절정에 오른 야구 지역주의 (feat. 김대중·김영삼·김종필·노태우)

5. 해태 타이거즈의 전국 팬덤과 ‘전라도 엑소더스’

6. 한국 문화 엘리트들은 왜 야구를 사랑했을까?

7. 프로 야구의 중계권 잭팟과 WBC

에필로그