컨텐츠상세보기

- 평점평점점평가없음

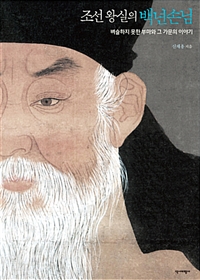

- 저자신채용 (지은이)

- 출판사역사비평사

- 출판일2017-10-10

- 등록일2020-03-24

- 파일포맷pdf

- 파일크기45 M

- 지원기기

PCPHONETABLET 프로그램 수동설치전자책 프로그램 수동설치 안내

아이폰, 아이패드, 안드로이드, 태블릿, PC

책소개

學無所用, 才無所展

아무리 학문이 뛰어나더라도 그것을 쓸 곳이 없고, 아무리 재능이 뛰어나더라도 그것을 펼칠 곳이 없던 신분, 바로 부마이다.

부마란 왕의 사위를 일컫는 말로, 조선시대 정식 명칭은 ‘의빈(儀賓)’이다. 『조선왕조실록』에서는 왕의 사위 또는 공주·옹주의 남편으로 부마와 의빈이라는 말이 혼용되고 있으며 부마라는 용어가 더 많이 등장한다.

부마가 된 이는 공주나 옹주와 혼인함에 따라 왕실 인사로서 국왕의 최측근이 될 수 있었으나 정작 정치에는 직접적으로 참여하지 못하였다. 성리학적 사회질서가 정착되고 성종 대 『경국대전』이 반포되면서 부마의 정치 참여를 제한했기 때문이다. 따라서 부마로 간택된 이는 신분은 높지만 과거에 응시할 수 없고 벼슬길에도 나아갈 수 없었다. 아무리 명문가의 자손으로 태어났다고 한들, 아무리 뛰어난 학문과 재능을 갖추었다고 한들, 부마는 자신의 재능을 공식적으로 평가받을 기회인 과거를 치를 수 없고, 목민관으로서 세상을 다스리는 일 자체가 봉쇄되었던 것이다. 이 때문에 부마는 조선 정치사에서 잊힌 존재가 되었다고 해도 과언이 아닐 정도다.

그러나 왕비, 후궁, 종친에 못지않게 부마와 그 가문은 왕실 인척으로서 조선시대 정치·문화사에 일정한 영향을 끼쳤다. 부마는 왕실 문화를 주도하기도 했으며, 부마 가문은 정치 실세로서 왕의 후견인 역할도 마다하지 않았다.

정치 참여가 금지된 그들이 선택한 삶

국왕의 보좌역 또는 문필가의 삶

부마의 어원은 중국 한나라 시대 임금이 타는 수레의 말을 관리하는 벼슬에서 유래한다. 부마라는 단어에 함축된 의미답게, 조선시대 부마의 삶을 살펴보면 비록 정치의 전면에 나서지는 못했지만 정책과 정사를 보이지 않게 보좌하면서 국왕을 현군으로 이끌기도 했고, 국왕의 패악과 패륜을 부추기면서 잘못된 길로 인도하여 역사의 죄인으로 만들기도 했다.

조선 후기 문예부흥기를 이끈 정조의 치세 중 빼놓을 수 없는 부분은 실학의 발전이다. 정조가 규장각 출신의 관원을 직접 선발하고 교육하면서 북학 진흥에 힘쓴 것은 잘 알려진 사실이다. 북학은 청나라 사행을 통해 들여왔는데, 이 막중한 임무를 정조는 그의 고모부들에게 맡겼다. 정조의 고모부란 곧 영조의 부마를 말하며, 이 시기 북학 수입의 중대 임무를 맡았던 이는 박명원과 황인점이다. 특히 황인점은 정조 재위 기간에 가장 많은 사행을 떠났는데, 거의 2~3년에 한 번꼴로 청나라를 다녀왔다. 정조는 사행의 임무를 맡길 만한 인물로 종친이 아닌 의빈을 선택했다. 정조의 고모부이자 영조의 부마인 박명원과 황인점은 정조의 믿음과 신뢰에 힘입어 청나라의 선진 문물을 들여오는 데 앞장섰고, 이렇게 들여온 문물은 조선 후기의 실학 발전에 밑거름이 되었다.

조선시대 최악의 폭군, 혼군으로 뽑히는 왕은 연산군이다. 조선 제10대 왕이지만 재위 기간 동안 폭정과 패륜을 일삼고, 두 차례의 사화를 일으켜 많은 신료를 죽이고 왕위에서 쫓겨났기에 ‘군(君)’으로 강등되었다. 연산군 시대에 주목할 부마는 임숭재이다. 임숭재는 성종의 부마로서 연산군에게는 매부가 된다. 임숭재의 아비 임사홍은 맏아들 임광재도 예종의 부마로 만들고 갑자사화를 일으킨 인물로 조선시대 대표적인 간신으로 손꼽힌다. 성종 부마 임숭재는 연산군의 매부로서 채홍사가 되어 전국의 미녀들을 뽑아 바치는 일을 맡았다. 그런 그의 위세는 왕의 행차에 버금갈 정도였다.

한편 벼슬할 수 없는 처지이기에 아예 정치와 담을 쌓고 문필가나 명필로 이름을 날린 부마도 있다. 사림이 등용되기 시작하던 무렵, 중종 부마 송인은 조선왕조의 부마 가운데 최초로 문집을 남겼다. 조선의 문장사대가로 꼽히는 장유와 이식은 송인의 문집인 『이암유고(頤菴遺稿)』에 발문과 후서를 썼는데, 특히 이식은 송인에 대해 “예나 지금이나 임금의 사위가 된 자들은 호화스러운 생활을 하면서 그 지위를 믿고 거만을 떨지만, 송인은 초야에 사는 유자(儒子)의 행실과 덕을 갖추고 있었다.”라고 평했다.

현종 부마 오태주는 조선의 명필로 중국에까지 명성을 떨쳤으며, 그의 매부가 되는 숙종과 시를 주고받으며 마음을 나누었다. 오태주는 그의 아비 오두인이 인현왕후의 폐출에 반대하다가 숙종의 노여움을 사서 국문을 받고 유배를 가던 중 죽었는데, 이 때문에 현실 정치에 관심을 끊어버리게 되었다. 그렇지만 현종의 유일한 사위이자 숙종의 하나밖에 없는 매부이기에 오태주는 손위 처남인 왕의 마음을 헤아리고 화답하는 시로써 위로해주었다.

왕실의 얽히고설킨 인척 관계

정치의 실세로 떠오른 부마 가문

조선시대는 신분의 구별이 엄격했다. 그에 더해 가문 역시 빼놓을 수 없는 개인의 출신 성분을 결정짓는 요소였다. 가문의 개념이 사라진 오늘날의 관점에서 보자면 이해하기 힘들지만 조선시대만 하더라도 가문의 위력은 개인의 능력을 뛰어넘었고, 혼맥으로 이어진 가문 간 유대 관계는 정치·사회·문화 전반을 지배했다.

이 책은 부마 한 사람에게만 주목하지 않는다. 부마를 배출해낸 가문과 그들을 둘러싼 정치 세력의 움직임까지 다각적으로 살펴본다. 어떤 사람이 부마가 된다는 것은 그의 가문이 왕의 사돈이 된다는 것이고, 이는 당시 정치 세력에게 촉각을 곤두세우게 만들었다. 부마야 정치 참여가 금지된다지만, 그 부마를 배출해낸 가문은 당대 정치의 실세인 경우가 많았다. 대개 정승이나 판서, 참판 가문인 데다 왕의 사돈이라는 지위까지 얻었으니 막후 실력자로서 정치적 영향력을 행사할 수 있었던 것이다. 게다가 부마는 앞으로 왕위에 오를 세자에게는 매부요, 세손에게는 고모부이기 때문에 당대 왕의 사위로서는 정치 참여가 금지되어도 이후에는 왕실 인사로서 왕의 후견인 역할을 할 수 있었다.

이 책에는 각 부마의 <인물관계도>를 실어 놓았는데, 혼인으로 중첩된 왕실과 당대 정치 세력을 한눈에 파악할 수 있다. 예컨대 성종 부마 임숭재는 풍천 임씨 가문으로 그의 아비 임사홍은 태종의 둘째 아들인 효령대군의 손녀사위이고, 임숭재의 형은 예종의 부마이다. 선조 부마 신익성은 병조호란 당시 청음 김상헌과 함께 척화파로 활동하며 인조 앞에서 ‘주화파의 목을 베어버리겠다’고 말한 인물이다. 평산 신씨 신익성은 그 딸을 청풍 김씨 김좌명과 혼인시켰는데, 김좌명은 김육의 아들이며, 김육의 손녀는 현종의 왕비인 명성왕후이다. 영조 부마 박명원은 선조 부마인 박미의 5대손이며, 영조의 또 다른 부마인 김한신과도 혼맥으로 연결되어 있다. 부마 가문이 당대 정치의 흐름을 주름잡는 세력의 하나로서 자리매김했던 셈이다.

따라서 부마와 그 가문을 살펴보는 일은 조선시대 정치사를 파악하는 데 새로운 시각을 제공해준다고 할 수 있다.

저자소개

국민대학교 국사학과를 졸업한 뒤 동대학원 석·박사통합과정을 수료했고, 한국고전번역원에서 3년간 한학을 연수했다. 조선시대사 공부를 시작한 이후로 조선의 정치와 문화를 주도한 실체가 왕실 인사들이었다는 사실을 밝히고자, 여러 가문의 족보와 『조선왕조실록』 등의 사료를 통해 인물 간의 관계를 집중적으로 연구하고 있다. 국민대학교에 출강했고, 2017년 현재는 간송미술관 연구원이면서 여주박물관 소장 전적의 해제 및 번역 사업에 참여하고 있다. 지은 논문으로는 「영조대 탕평정국과 부마 간택」, 「『성호전집星湖全集』 묘도문자를 통해서 본 이익의 남인 의리義理」가 있다.목차

프롤로그 : 왜 부마에 주목하는가

1장 왕위 계승 쟁탈

들어가는 글: 왕자의 난과 계유정난

01 개국공신의 운명, 태조 부마 흥안군 이제 / 02 단종의 보호자, 문종 부마 영양위 정종

2장 폭군과 함께한 운명

들어가는 글: 새로운 훈척의 등장

03 연산군의 채홍사, 성종 부마 풍원위 임숭재 / 04 폐주로 인한 이혼, 연산군 부마 능양위 구문경

3장 사림파로의 전향

들어가는 글: 성리학적 사회질서의 정착

05 뛰어난 문장가, 성종 부마 고원위 신항 / 06 문집을 남긴 문사, 중종 부마 여성위 송인

4장 벼슬하지 못한 슬픔

들어가는 글: 명분과 절개, 사림의 시대

07 장원급제 실력, 선조 부마 해숭위 윤신지 / 08 강직한 척화론자,선조 부마 동양위 신익성

5장 왕권 강화의 뒤편

들어가는 글: 국왕 주도의 정국 운영

09 숙종의 밀사, 효종 부마 동평위 정재륜 / 10 중국에 알려진 명필, 현종 부마 해창위 오태주

6장 북학 수입의 첨병

들어가는 글: 문예 군주와 북학파

11 박지원과 함께한 사행, 영조 부마 금성위 박명원 / 12 정조 특명의 사행, 영조 부마 창성위 황인점

에필로그 : 부마와 그 가문을 통해 본 조선

부록 : 조선왕조 공주·옹주와 부마 명단